Les Canadiens d’origine en remplaçant les Hurons comme intermédiaires de commerce de fourrure parcourent l’ensemble de l’Amérique du Nord. Un bon coureur des bois se devait de parler français et algonkin, en plus d’autres langues autochtones plus régionales. L’algonkin était une importante langue d’usage dans le commerce en Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens. Dans leur rôle de grands intermédiaires commerciaux, les Hurons utilisaient l’algonkin. Au début de la colonisation, le succès commercial continental repose sur la maîtrise des langues, des dialectes et des coutumes autochtones. Nicolas Marsolet, Étienne Brûlé, Nicolas Perrot, Louis Jolliet et les autres découvreurs parlaient le montagnais, l’algonquin, l’iroquois et le huron. [1] En remplaçant les Hurons comme intermédiaire de commerce, le français s’impose comme langue d’échange sur la majorité du territoire du Canada et des États-Unis.

À l’époque de la Nouvelle-France, le français est la langue d’accès aux nouvelles technologies dans le milieu autochtone. De plus, le français a peut-être apporté une certaine neutralité entre les diverses langues tribales dans le commerce.[2] L’établissement de postes de traite à la jonction de territoires tribaux permet d’établir la paix entre tribus rivales. Le nom de la ville de Bâton Rouge en Louisiane provient du bâton rouge délimitant les territoires de trois nations amérindiennes. En Nouvelle-France le gouverneur « voulait agir comme médiateur auprès des autochtones afin de les soumettre à son autorité et à s’imposer comme un acteur incontournable des relations internationales. »[3] La Nouvelle-France ne pouvait exister sans le soutien des alliés autochtones et pour les autochtones l’alliance avec les Français offrait de meilleurs avantages qu’avec les autres colonisateurs européens.

En comparaison des autres colonies européennes, la Nouvelle-France est une grande coquille vide si l’on considère le nombre de ses colons. Pour les autochtones, cette situation leur donne de l’espace et du temps pour intégrer les nouvelles technologies européennes à leur mode de vie. Les autochtones d’Amérique visaient à perpétuer leur mode de vie tout en intégrant ces technologies. Car « pour les Amérindiens, les Français barbus, y compris les missionnaires, étaient des créatures physiquement inférieures, difformes, hirsutes et moralement dépravées, qui répandaient la maladie sur leur passage et faisaient fuir le gibier. »[4] Toutefois, l’alliance avec les Français comporte une garantie de sécurité et d’assistance mutuelle en cas d’agression. Ce pacte permet aux nations d’un vaste territoire de mettre fin aux guerres intestines pour se concentrer sur les nouvelles priorités qu’entrainent les épidémies, le commerce de la fourrure et la colonisation européenne.

Cette alliance fait appel à des compromis de part et d’autre, car chacun considère l’autre comme inférieur en fonction de divers aspects de son mode de vie. La tolérance envers l’autre caractérise les deux sociétés. Pour les autochtones, la présence de missionnaires servant de sorte d’agents pour l’État monarchique français en imposant la religion catholique, altère la cohésion sociale. Dans les établissements français, la présence d’environ 10 % d’autochtones modifie la perception qu’on les colons de l’autorité royale. Sans oublier les voyageurs et les coureurs des bois, dont « nombreux furent ceux qui ont appris une ou plusieurs langues amérindiennes et qu’en conséquence ils ont été plus influencés par la culture de ces peuples. »[5]

Les autochtones jouissent d’un statut particulier en Nouvelle-France où les lois de la métropole ne leur sont pas imposées. « D’ailleurs, sous la pression d’Indiens mécontents, les gouverneurs allaient jusqu’à démettre de leurs fonctions les officiers à la source des « mécontentements ». »[6] L’importance de l’alliance avec les autochtones est telle que la colonie consacre « en moyenne de 8 % à 10 % de son budget pour acheter la loyauté des chefs amérindiens: cadeaux, vêtements, alcool, armes, repas somptueux, etc. »[7] Toutefois, l’alliance permet aux Français de s’imposer comme principaux acteurs diplomatiques et commerciaux, pouvant décider de déclarer la guerre aux autres colonies européennes ou à des nations autochtones.

En 1728, un second conflit avec les Renards pour contrôler le système de navigation entre les Grands Lacs et le Mississippi dégénère en guerre d’extermination. « Cette politique d’extermination du gouverneur Beauharnois fut la seule entreprise par les Français au Canada contre une nation indienne. » [8] Toutefois, cette politique contraire à la tradition de l’alliance française eut des conséquences sur la confiance des autres nations autochtones de la région. Kiala, le chef Renards, termine sa vie aux Antilles dans les plantations où il fut envoyé par Beauharnois après sa capture. Les quelques survivants se réfugient chez les Sioux. Cet événement démontre que le gouverneur et l’élite française de Nouvelle-France étaient moins sensibles à la réalité autochtone que les coureurs des bois. La noblesse française perçoit toujours ses sujets de façon hautaine, aussi elle est plus détachée de la réalité sur le terrain.

Les voyageurs ou les coureurs des bois seront les principaux acteurs de la reprise des lignes de commerce autochtones pour la traite de la fourrure, suite aux épidémies et aux guerres ayant dévasté les communautés autochtones alliées des Français. Les enjeux commerciaux de la traite des fourrures sont immenses à cette époque. Ce commerce est le moteur de la colonie. « Au total, selon les répertoires d’engagements, au moins 3000 Canadiens participent à la traite entre 1670 et la Conquête. » Une activité qui ne cesse de croître et en 1802, la Compagnie du Nord-Ouest en dénombre autant à son service.[9] La traite est la seule activité vraiment payante au début de la colonie.

L’ouverture de postes de traite signifie beaucoup plus que l’accès à des marchandises pour les autochtones. Un poste exige des infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement et à la protection des marchandises. Cela signifie souvent la présence de militaires. Le summum est la présence d’un officier français, car cela implique plus d’infrastructures comme la construction d’un fort, la présence d’un forgeron pour la réparation de fusils, et le pouvoir de traiter directement avec un représentant officiel de la France. Un officier français a un effet catalyseur pour le renforcement de l’alliance. Malgré des divergences culturelles, il y avait un intérêt mutuel à l’ouverture d’un poste de traite.

Territoires ayant été à un moment contrôlés par la France durant la période 1534-1803

Un certain contrôle administratif est nécessaire à l’organisation du commerce de la fourrure. L’engouement pour ce commerce est tel que la liberté de traite de la fourrure est limitée à 25 permis de commerce par Colbert. Les congés de traite remis aux colons permettant de se soustraire à ses obligations par faire de la traite sont remis à « Frontenac et aux institutions religieuses qui les revendent aux plus offrants. »[10] Les marchands achètent les contrats pour engager des coureurs des bois. Précisons qu’à l’époque le terme coureur des bois désigne celui qui fait la traite sans permis, mais son personnage plus légendaire fut généralisé avec le temps pour désigner l’ensemble des gens faisant la traite des fourrures. Ceux qui faisaient de la traite légalement se nomment voyageurs : « Dans son acception la plus commune, le terme voyageur désignait ceux qui se déplaçaient, les engagés à contrat, ou les traiteurs indépendants à petite échelle, qui travaillaient seuls ou en petits groupes, avec un certain soutien financier de la part des marchands. »[11] Dans ce monde sortant de la féodalité, ces gens symbolisent l’entrepreneuriat indépendant permettant d’acquérir le statut d’homme libre pour ultimement construire une ferme sur de riches pâturages pour se retirer avec sa famille.

Le premier voyage de l’habitant vers les territoires de traite prend l’allure de voyage initiatique parsemé d’étapes, conduisant à une certaine inspiration du rêve américain de liberté que représentent les voyages au cœur du monde autochtone. « Le baptême rituel pratiqué en des lieux géographiques précis, par exemple, marquait la transformation symbolique de l’habitant en voyageur, du mangeur de lard en homme du nord, et de l’homme du nord en homme de l’Athabasca. »[12] Tous ces hommes partis pour faire la traite reviennent transformer par une expérience culturelle enrichissante chez les peuples amérindiens vivant dans une naturelle harmonie démocratique, tolérante et bienveillante. Le terme Sauvage employé par désigner les indigènes n’avaient pas de signification péjorative ; « c’était un terme générique désignant les « habitants des forêts », c’est-à-dire les peuples vivants librement « à l’état naturel. »[13] Une conception de la vie diantrement contraire aux systèmes féodaux européens qui, à l’époque, donnent naissance au capitalisme.

L’exploration du continent est l’œuvre des coureurs de bois et des marchands de Nouvelle-France. La France centrée sur son prestige féodal s’implique moins dans l’ouverture continentale que les Canadiens d’origine plus tournées vers l’avenir dans ce monde nouveau. La France monarchique, vivant de privilèges accordés, donne des droits de traite et d’exploration, mais elle n’investit pas dans l’aventure : « pas question de payer pour ces explorations qui devront s’autofinancer à même le commerce des fourrures dans les nouveaux territoires. »[14] À l’instar des autres expéditions de l’époque, comme les expéditions de Jolliet, découvreur du Mississippi en 1672, elles doivent toutes s’autofinancer par le commerce. Cette demande aux explorateurs de s’autofinancer les places souvent dans des positions délicates entre les intérêts des associés et les mandats politiques d’exploration.

La monarchie française vit de privilèges accordés par cette conception du pouvoir de droit divin soutenue par l’Église catholique. L’élite française regarde de façon hautaine les Canadiens d’origine. En 1699, le ministre Maurepas, secrétaire de la Marine, exprime la différence entre Français et Canadiens par ses mots :« On ne doit pas regarder les Canadiens sur le même pied que nous regardons ici les Français, c’est tout un autre esprit, d’autres manières, d’autres sentiments, un amour de la liberté et de l’indépendance, et une férocité insurmontable contractée par la fréquentation continuelle qu’ils ont avec les Sauvages».[15] Cette différence culturelle s’exprime également dans la conception de la guerre : les Canadiens d’origine préfèrent mener la « guerre à l’indienne », contrairement aux officiers français qui souhaitent mener la guerre selon les standards européens. Ces divergences conduiront à la perte de la colonie.

Cette différence culturelle entre la France et le Canada initiée par la Grande Alliance, poursuivie par la sociabilité des coureurs des bois a des répercussions sur le rôle des femmes dans la société. Pendant que leurs hommes partent faire la traite de la fourrure, les femmes doivent s’occuper de la maison et des affaires de leur mari. « L’argentivité des femmes en matière de gestion des affaires est plus courante, plus acceptée socialement, et à tous les échelons de la société́, que ne le laisse supposer la Coutume de Paris. »[16] En Nouvelle-France, les femmes, dont plusieurs descendantes des téméraires Filles du Roy, prennent une plus grande place dans la conduite de cette société monarchique patriarcale.

Les abus de pouvoir de l’administration monarchique française conduisent à la corruption des instances de l’État à tous les niveaux. La Nouvelle-France ne fait pas exception à cette règle; son développement est lié à la volonté des gouverneurs qui voit leur poste comme une occasion de s’enrichir ou comme une occasion de démontrer leur valeur. La corruption des uns anéantit trop souvent les bonnes actions des autres personnes de bonne volonté. Le cas le plus révélateur de cette situation contreproductive est le cas des explorateurs Radisson et des Groseilliers, fondateur de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Québec Pur Sirop a besoin de votre soutien.

Vos contributions volontaires seront très appréciées.

[1] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf

[2] Bouchard, Serge, Les francophones d’Amérique : une communauté de destins, Conférence, 28 mai 2012, Forum de la Francophonie canadienne, En ligne : https://sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/mecanismes-concertation/forum-francophonie/forum-2012/documents/conference-serge-bouchard.pdf

[3] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 14 septembre 2020

[4] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 14 septembre 2020

[5] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_

[6] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 14 septembre 2020

[7] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 21 septembre 2020

[8] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 21 septembre 2020

[9] Carolyn Podruchny, Les Voyageurs et leur monde. Voyageurs et traiteurs de fourrures en Amérique du Nord, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, p. 30

[10] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p108

[11] Carolyn Podruchny, Les Voyageurs et leur monde. Voyageurs et traiteurs de fourrures en Amérique du Nord, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, p. XI

[12] Carolyn Podruchny, Les Voyageurs et leur monde. Voyageurs et traiteurs de fourrures en Amérique du Nord, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, p. 293.

[13] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 14 septembre 2020

[14] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p168

[15] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 14 septembre 2020

[16] https://www.erudit.org/fr/revues/cdd/2018-n72-cdd04333/1056415ar.pdf en ligne 21septembre 2020

© Bastien Guérard, 2020

Radisson et Des Groseilliers offrent un bel exemple de l’esprit de liberté qui anime les Canadiens d’origine. Excédés par les abus de pouvoir du gouverneur qui leur avait confisqué une cargaison de fourrures, ils partirent négocier avec les Anglais où le système de justice était plus équitable en matière commerciale. En 1670, la Compagnie de la Baie d’Hudson est fondée en Angleterre par Radisson et des Groseilliers pour aller ouvrir par voie maritime des postes de traite dans la baie d’Hudson.[1] La même année, prenant la mesure de l’importance grandissante des échanges internationaux, Louis XIV créa le ministère de la Marine, qui devient responsable des colonies et du commerce maritime. Et pour stimuler le commerce, il libéralise la traite de la fourrure en Nouvelle-France. Ainsi, il ouvre la porte de l’aventure à tous les hommes de la colonie de la trempe de Radisson.

Cette histoire commence par une partie de pêche non loin de Trois-Rivières, alors qu’un adolescent, Pierre-Esprit Radisson est fait prisonnier par les Iroquois vers 1651. « Le sort des prisonniers dépendait de leur attitude, de l’humeur de leurs ravisseurs, des besoins de la tribu. »[2] L’attitude du jeune Pierre-Esprit a dû être irréprochable, car il passa deux ans parmi les Iroquois avant de prendre la fuite avec un Algonquin. Capturé à nouveau juste avant d’atteindre Trois-Rivières, et bien qu’il ait tué trois de ses frères iroquois dans sa fuite, il est épargné après un nouveau passage à tabac. Selon les dires, une Iroquoise l’avait à cœur. L’amour n’était pas réciproque, car il finit par fuir à nouveau en passant par le Fort Orange : le plus proche poste de traite européen. Pour retourner auprès des siens à Trois-Rivières, il prend un bateau pour la Hollande, passe en France pour revenir en Nouvelle-France en 1654. Toute une partie de pêche !

De retour à Trois-Rivières, il utilise les connaissances acquises lors de sa mésaventure chez les Iroquois entreprendre des expéditions de traite avec son beau-frère Médard Chouart des Groseilliers. Dans le but de s’éloigner des colonies anglaises de la Côte-Est, ils se rendent encore plus vers l’Ouest pour rétablir les routes de commerce dans cette région suite à l’effondrement de la Huronie. Ils entrent en contact avec les Sioux et les Cris aux limites du lac Supérieur. Ils prennent connaissance des grandes possibilités de traite de fourrures de grande qualité plus au nord, autour de la baie d’Hudson. De retour en 1660, ils arrivent avec 60 canots transportant 300 000 livres de fourrures. Ce trésor amassé au péril de leur vie est confisqué par « le gouverneur d’Argenson sous prétexte qu‘ils avaient commercé sans permis et brisé le monopole des fourrures que détenait la Compagnie de Nouvelle-France. »[3] Bien que Radisson proteste par écrit, soulignant l’importance des découvertes lors de ses voyages téméraires pour le bien de la colonie, rien n’y fait. Le régime français féodal ne rend pas justice au commun des mortels, pas plus qu’aux grands explorateurs.

Nos deux explorateurs en canot avaient pris connaissance de la géographie du pays auprès des autochtones. L’idée de nos explorateurs était de passer par la baie d’Hudson pour atteindre par le nord la région des fourrures, réduisant ainsi les trajets en canot et les risques d’attaques iroquoises. Frustrés dans leurs relations avec le gouverneur de la colonie, Radisson et Des Groseilliers finiront par se rendre à Boston, chez les Anglais, pour présenter leur plan d’entreprise. L’Angleterre, à l’époque, est plus orientée vers une société de droit offrant aux commerçants plus de sécurité que l’arbitraire du système monarchique français. Les Anglais, intéressés à accroitre leur part de marché dans le commerce de la fourrure, acceptent volontiers la proposition de nos deux compagnons. La Compagnie de la Baie d’Hudson est fondée à Londres en 1670. Elle deviendra la plus grande entreprise de traite de fourrures de l’Amérique après la Conquête de la Nouvelle-France.

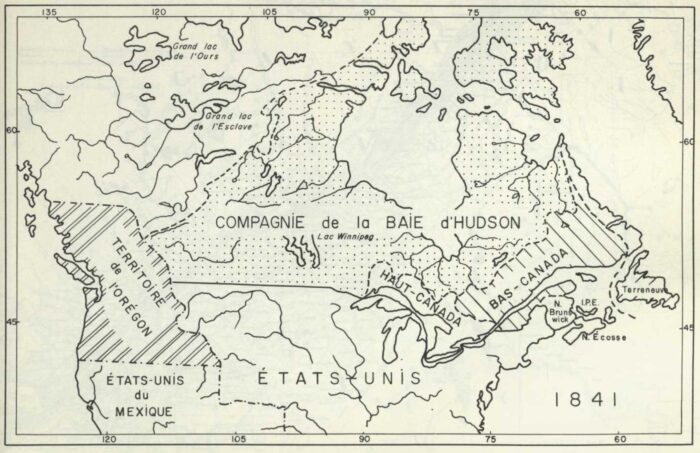

Territoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson - 1841

L’idée de Radisson et Des Groseilliers convient très bien au mode de commerce maritime anglais. Ils iront installer plusieurs postes de traite sur le pourtour de la baie d’Hudson ravitaillés directement par bateau. L’installation de postes de traite à l’embouche des rivières se déversant dans la baie d’Hudson permet aux autochtones d’y venir en canot échanger des fourrures contre des produits européens. Les Anglais n’ont pas à s’aventurer à l’intérieur des terres pour faire compétition aux Français dans la traite de la fourrure. Ses postes de traite deviendront de grand compétiteur pour la traite française dans l’Ouest en drainant une partie du flot commercial vers le nord. Ses nouveaux postes de traite maritime constitueront une autre source de conflits entre les deux nations européennes.

L’installation de postes de traite sur le pourtour de la baie d’Hudson, ajoutés aux postes de traite de la Côte-Est, place en tenaille le commerce de la fourrure française autour des Grands Lacs. Avec Iberville à leur tête, les marchands de fourrures de Nouvelle-France s’efforceront de prendre le contrôle de ces postes de traite situés au nord jusqu’au traité d’Utrecht en 1713 qui concède à l’Angleterre ce territoire en même temps que l’Acadie.

La Compagnie de la Baie d’Hudson passera rapidement sous le contrôle des Lords anglais. Les parts de nos deux compagnons d’aventure dans la Compagnie furent diluées suite à des investissements pour financer l’expansion de l’entreprise : la Compagnie procède à la construction de postes de traite fortifiés et à l’achat de navires. Il est plus facile d’investir dans une bonne idée lorsque l’on détient une fortune. L’avantage de l’Angleterre vient de la présence de plusieurs fortunes aux mains de Lords. Ce financement d’origines multiples pour les nouvelles idées permet l’émergence de nouvelles approches commerciales. En France, l’économie est beaucoup plus centralisée autour de la monarchie, réduisant ainsi les interactions des acteurs sociaux.

L’établissement des relations sociales influence la dynamique de l’économie. Ainsi en France les bourgeois se rencontrent assis à la table sur les terrasses tandis qu’en Angleterre, ils se rencontrent debout au pub. Le fait d’être debout facilite les interactions entre les personnes en réduisant le protocole d’introduction nécessaire à l’accès à une table française. Dans cette époque de découvertes et de bouillonnement d’idées, cette dynamique de la société anglaise facilite la conquête du monde en multipliant les initiatives diverses.

Le contrôle de l’entreprise permet de s’assurer de son orientation pour maximiser le retour sur l’investissement. Comme en témoigne le Traité d’Utrecht, avec leur accointance au Parlement britannique, les Lords anglais contrôlant la Compagnie de la Baie d’Hudson pourront influencer les politiques de l’Angleterre pour qu’elles leur soient favorables. La Compagnie de la Baie d’Hudson jouera un rôle majeur dans l’expansion de la présence européenne en Amérique du Nord grâce à la traite de fourrures contre l’échange de biens manufacturés.

Après la Conquête, en 1774, la Compagnie de la Baie d’Hudson construit un premier poste à l’intérieur des terres. Elle entre ainsi en compétition avec la Compagnie du Nord-Ouest. Cette nouvelle entreprise, fondée à Montréal après la Conquête, est financée par des Écossais et emploie des Canadiens d’origine pour la traite de la fourrure. Face à la concurrence des Américains, les deux entreprises fusionnent en 1821. Car en 1810, l’American Fur Company avait recruté Gabriel Franchère pour ouvrir un poste de traite dans le Nord-Ouest du continent à l’embouchure du fleuve Colombia. [4] Depuis, le poste Astoria fondé par Franchère est entré dans la légende de la traite de la fourrure aux États-Unis. Comme dans toute légende, une part de vérité est oubliée, dans ce cas-ci, c’est celle des Canadiens d’origine qui étaient à l’emploi de tout ce beau monde. La vérité, c’est que l’on oublie que l’aventure française en Amérique du Nord fut au cœur de l’histoire de traite de la fourrure.

À l’instar des postes de traite français, les postes de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson se transformeront en magasin général pour des régions entières avant de se transformer en ville. Ce n’est qu’en 1867, lors de la création de la Confédération canadienne que la Compagnie de la Baie d’Hudson perd son monopole sur les « terres de la couronne » composant la majorité du territoire du Dominion du Canada. Ainsi, avant 1867, le développement de la majorité du territoire du Canada est principalement sous le contrôle d’une entreprise privée.

La compagnie La Baie d’Hudson est la plus ancienne personne morale d’Amérique du Nord et l’une des plus vieilles entreprises au monde encore en activité. Sa fondation par deux personnes au tempérament libre, Des Groseilliers et Radisson, représente bien l’esprit guidant les colons français venus tenter l’aventure en Amérique. Ce sont des hommes libres, prêts à entreprendre des activités enrichissantes pour la communauté. Ils n’ont aucune allégeance envers des institutions qui ne les reconnaissent pas. Cette attitude démontre la pénétration de l’esprit amérindien dans la conception de la société des Canadiens d’origine. L’acceptation des institutions sociales doit se faire dans un esprit de respect et de justice mutuels.

Des Groseilliers reviendra terminer sa vie en Nouvelle-France, tandis que Radisson finira ses jours à Londres marié à une Anglaise de la haute société. Radisson aura passé sa vie entre les différents mondes de son époque : « À la fin, il n’était plus français, ni anglais, ni amérindien… il était tout cela, un sauvage et un homme libre, un Américain. »[5] Radisson représente bien cet esprit de liberté recherché par les colons français venus en Amérique. Pour plusieurs Canadiens d’origine, la vie dans la colonie permet de se débarrasser du carcan institutionnel qui empêche leur épanouissement. D’autres encore trouveront la colonie trop étouffante et partiront vers l’Ouest en quête de liberté dans la traite de la fourrure avec les Amérindiens.

Québec Pur Sirop a besoin de votre soutien.

Vos contributions volontaires seront très appréciées.

[1] https://www.encyclopediecanadienne.com/fr/chronologie/la-traite-des-fourrures

[2] Germain, Georges-Hébert, Les coureurs des bois – La saga des indiens blancs, Éditions Libre Expression, 2003, p52

[3] Germain, Georges-Hébert, Les coureurs des bois – La saga des indiens blancs, Éditions Libre Expression, 2003, p55

[4] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p239

[5] Germain, Georges-Hébert, Les coureurs des bois – La saga des indiens blancs, Éditions Libre Expression, 2003, p55

© Bastien Guérard, 2020

L’installation de postes de traite anglais dans la Baie d’Hudson menace le commerce de la fourrure en Nouvelle-France. La Compagnie de la baie du Nord est fondée par des marchands de Montréal et de Québec pour faire face à cette compétition. Une expédition est financée pour aller déloger les Anglais dans le nord. Les frères Le Moyne, Pierre, Paul et Jacques, reprenant le commerce de leur père décédé un an auparavant, prennent la direction de l’expédition en recrutant une centaine d’hommes. Le marquis Denonville, nouveau gouverneur de la colonie, « misant sur les chances du projet, il fournit aux marchands une trentaine de soldats de même qu’un officier, Pierre de Troyes, dit aussi Chevalier de Troyes, que l’histoire retiendra comme le chef de la fameuse expédition. » La noblesse garde un œil sur les opérations de traite pour ne jamais perdre de vue les profits potentiels de leur succès et surtout pour en faire rejaillir le prestige sur soi.

Bien qu’il s’attribue tous les mérites de l’expédition dans son journal, il est clair que ce n’est pas le Chevalier de Troyes, arrivée depuis un an, qui guide cette expédition partant de Montréal et passant à travers l’Abitibi pour joindre la Baie James. « En vérité, le succès de l’entreprise repose plus certainement sur le savoir-faire des Canadiens, guidés par les Indiens. » Après un parcours de 800 km en 82 jours, les 35 canots surprennent les Anglais en poste à Moose Factory. Pierre Le Moyne d’Iberville s’illustre durant cette expédition où trois postes de traite sont enlevés aux Anglais, ainsi qu’un navire de ravitaillement de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le Craven. Iberville prend le commandement du Craven. Il y démontre ses capacités de capitaine hors pair. Pendant l’hiver 1687, il s’empare de deux autres navires anglais et de leur cargaison. Il reviendra à Québec à l’été 1687 avec une grande quantité de fourrures après avoir contourné par le nord le territoire qui est aujourd’hui la province de Québec. Bien entendu, le Chevalier de Troyes, qui s’attribua le succès de l’expédition, était revenu à Québec par voie de terre avant l’hiver 1687.

Les coups fumants d’Iberville n’ont pas seulement impressionné les Cris et les Algonquins, mais également outre-Atlantique, ce qui l’amène à Paris en 1688. Ses idées sur l’avenir de l’Amérique française sont bien accueillies. Il reçoit le commandement d’un puissant navire, Le soleil d’Afrique, et « reçoit des lettres de course l’autorisant à se faire corsaire pour la Couronne française. »[1] Comme les explorateurs qui devaient autofinancer leur expédition par la traite de la fourrure, les corsaires avaient le droit d’attaquer des possessions ennemies pour financer leur expédition. Il s’agit de piraterie autorisée par la Couronne, contrairement à un forban qui est un véritable hors-la-loi.

Dans les Antilles, les forbans sont appelés flibustiers. Enfin, on nomme boucaniers les flibustiers de l’île de la Tortue reconnus pour faire fumer leur viande avant les expéditions en mer. Une terminologie complexe pour décrire un même processus d’appropriation de la richesse. Aujourd’hui encore, les Antilles demeurent un endroit privilégié pour la piraterie institutionnalisée. De nombreux paradis fiscaux semblent avoir remplacer les pirates avec une terminologie bancaire particulière.

Le plus célèbre corsaire, Francis Drake, pilla des navires espagnols transportant les fruits de leur pilage en Amérique. À son retour en Angleterre, « la part revenant à la reine, soit la moitié de la valeur de la cargaison du navire, surpasse alors le reste des revenus de la couronne pour l'année 1580. »[2] Reconnaissante, en 1581, la reine Élizabeth 1er fait de Drake, un chevalier. Ce magot permettra de financer la construction d’une flotte britannique pour affronter l’Invincible Armada espagnole en 1588. La déroute de l’Invincible Armada la conduira à contourner par le nord les îles britanniques. Suite à une tempête, le naufrage de quelque 24 navires espagnols sur les côtes irlandaises[3] aurait conduit à l’introduction de la pomme de terre en Irlande.[4] La culture intensive de ce légume en Irlande entraîne l'apparition du mildiou sur l'île, un champignon anéantissant les cultures de patate. La famine de 1845 à 1852 envoie des milliers d’Irlandais sur la route de l’exil. Plusieurs seront accueillis par les Canadiens d’origine qui partagent avec eux la religion catholique et l’occupation anglaise. Un enchainement d’évènements démontrant que les guerres européennes influencent fortement la colonisation de l’Amérique.

En 1688, la guerre de la Ligne d’Augsbourg entre la France et l’Angleterre se transporte dans les colonies d’Amérique jusqu’à sa fin en 1697. « En réponse au massacre de Lachine perpétré́ en 1689 par des Iroquois soulevés par les Anglais, répond l’année suivante le terrible raid de Coarler, près d’Albany : d’Iberville et les siens sèment l’horreur en Nouvelle-Angleterre, comme ils le feront bientôt à Terre-Neuve. » [5] En s’attaquant aux véritables responsables du massacre de Lachine, les Français ménagent encore les Mohawks dans l’optique d’en faire des alliés comme les autres nations autochtones.

D’Iberville, démontre bien que l’intégration de connaissances autochtones par les Canadiens d’origine se révèle un avantage stratégique sous plusieurs aspects. Les Canadiens d’origine ont intégré l’usage de raquette pour marcher dans la neige, facilitant entre autres la cueillette de l’eau d’érable aux printemps. Mais cela servit également pour aller attaquer les Anglais l’hiver. L’usage des raquettes pour marcher dans la neige devint commun pour les Canadiens d’origine contrairement aux Anglais. Pierre Le Moyne D’Iberville souligne l’avantage que les raquettes procurent à ses troupes lors de la campagne d’hiver à Terre-Neuve en 1696-1697.[6] Bien qu’en désavantage numérique face aux Anglais, il conquiert l’ensemble des villages anglais de la péninsule d’Avalon grâce en partie à la mobilité que procurent les raquettes en hiver. Les Anglais n’avaient pas le temps de s’alerter les uns les autres face à la vitesse de déplacement des troupes d’Iberville en raquettes.

Expédition d’Iberville au nord du continent

D’Iberville retourne plusieurs fois dans la Baie d’Hudson, un territoire que la France et l’Angleterre s’échangent tellement, qu’il écrit au roi : « Sire, je suis las de conquérir la baie d’Hudson. »[7] Portant il y connaît son exploit le plus notoire. En 1697, Iberville aux commandes du Pélican affronte trois navires anglais lourdement armés. Il en coule un, capture l’autre et le dernier réussit à s’échapper grâce aux avaries du Pélican qui ne peut le poursuivre. D’Iberville reprend le contrôle de la Baie d’Hudson. Malgré toutes ces reconquêtes, elle sera retournée définitivement aux Anglais en 1713 à l’occasion du Traité d’Utrecht.

La France reconnaît les talents de ce fils de Nouvelle-France, aussi elle lui confie l’importante mission de trouver le delta du Mississippi. Le fleuve a été exploré en partant proche de sa source en amont par Jolliet et LaSalle, mais son embouche en aval demeurait inconnue. En 1687, LaSalle avait tenté une expédition par la mer, mais il s’est retrouvé la côte du Texas où il trouve la mort suite à la rébellion de ses hommes. Le fameux « Houston, nous avons un problème » n’existe pas à l’époque pour les hommes de ces expéditions d’exploration qui sont véritablement laissées à elles-mêmes dans des contrées inconnues.

La position visionnaire d’Iberville trouve écho à Versailles :

« Si la France ne se saisit pas de cette partie de l’Amérique, qui est la plus belle, pour avoir une colonie assez forte pour résister à celle de l’Angleterre qu’elle a dans la partie de l’est […] la colonie anglaise qui devient très considérable s’augmentera de manière que dans moins de cent années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l’Amérique et en chasser toutes les autres nations. »[8]

Pierre Le Moyne D’Iberville, au nom du roi de France, prend possession des terres du bassin du Mississippi dont il découvre l’embouchure par la mer. Une série d’ententes avec les tribus autochtones de la région s’assure de leur collaboration. « En tant que Canadien et précurseur dans l’établissement de liens avec les Cris et les Algonquins du Nord, il comprend l’importance stratégique des échanges avec les Autochtones. »[9] Les États d’Alabama et du Tennessee commémorent le nom de deux nations collaboratrices, les Alibamons (Alabama) et les Tanasis (Tennessee). Mais également les Maubillas, les Catabas, les Creeks, les Houmas, les Chicasas, les Couchattas, les Tunicas, les Chitimachas, les Choctas et les Natchez prennent part à l’entente avec le fondateur de la Louisiane. D’Iberville fonda la ville de Biloxis reprenant le nom du peuple de la région. Il initia, en ce lieu, une première fête du Mardi Gras. Aujourd’hui, toujours la fête incontournable de la Nouvelle-Orléans, devenue la capitale de la Louisiane sous la gouvernance de Bienville, le frère d’Iberville. Cette tradition festive découlant de l’Ordre de Bon Temps s’enracine dans cette région d’où émergera le jazz. Napoléon vendra la Louisiane aux États-Unis en 1803 pour payer les frais de ses guerres en Europe. Par cet achat, les États-Unis se donnent accès à un vaste territoire, 14 États en tout ou en partie sont issus de cette transaction.

En 1705, le ministère de la Marine française confit une escadre à d’Iberville pour qu’il aille s’attaquer aux possessions anglaises dans les régions du sud du continent. Il pille Saint-Christophe-et-Niévès avec sa flotte de 12 vaisseaux transportant 2 000 hommes, à laquelle se sont joints quelque 1 100 boucaniers, « parmi lesquelles se trouvent bon nombre de Canadiens. »[10] Après un arrêt à Port-au-Prince pour partager et vendre le butin, il prend la route de La Havane pour échapper à une escadre de bateaux anglais. Les Anglais s’activent rapidement pour contrer cette menace sérieuse : D’Iberville leur a déjà pris la Baie d’Hudson et Terre-Neuve. La France et l’Espagne sont alliés à l’époque. La Havane, métropole des Antillais espagnoles, devient une destination tout indiquée pour écouler son butin et forger une alliance avec les autorités espagnoles en place.

Toutefois, d’Iberville meurt à La Havane, le 9 juillet 1706 à l’âge de 45 ans. Sa mort demeure mystérieuse. Bien qu’il souffre de malaria, une version suggère un empoissonnement.

« En effet, faisant relâche à La Havane avec 13 vaisseaux, d’Iberville succombe aux « fièvres », le même jour que le général espagnol Pedro Alvarez de Villarín. Les deux hommes préparaient, dit-on, une alliance entre la France et l’Espagne contre l’Angleterre. Auraient-ils alors été empoisonnés par cette dernière? C’est ce que suggère un mémoire de 1738... Déjà̀, la légende s’est emparée du personnage. » [11]

Les deux hommes auraient mangé ensemble avant leur décès. Une légende d’autant plus énigmatique sur les conséquences de sa mort à Cuba, si l’on considère qu’au cours de sa carrière, d’Iberville ne subit jamais la défaite.

À la fin de sa tumultueuse carrière de corsaire, Iberville est très riche. Il est propriétaire de plantations de cacao à Saint-Domingue et possède deux domaines en France.[12] Une commission d’enquête est mise en place par le ministère de la Marine sur les possibles fraudes et contrebandes commisses par d’Iberville. « De façon posthume, d’Iberville fut reconnu coupable de toutes les malversations imaginables.»[13] Contrainte de rembourser des sommes faramineuses à la Couronne, sa veuve se retrouve ruinée. Dans le flou volontaire entre la politique et les affaires qu’offre le titre de corsaire, la Couronne est toujours libre de choisir la frontière entre le forban et le corsaire. Le traitement d’Iberville en comparaison à celui de Drake démontre un clivage culturel entre Français et Anglais. La société anglaise fondée sur le Droit établi par Guillaume le Conquérant, semble être plus reconnaissante envers ses pairs que la société française.

Québec Pur Sirop a besoin de votre soutien.

Vos contributions volontaires seront très appréciées.

Cliquer ici pour soutenir le projet →

[1] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p137

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake#Capture_des_tr%C3%A9sors_espagnols en ligne 25 septembre 2020

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Invincible_Armada en ligne 25 septembre 2020

[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pomme_de_terre en ligne 25 septembre 2020

[5] « Pierre Le Moyne d’Iberville (1706-2006) : trois siècles à hue et à dia », Cahiers des Dix, Québec, no 60, 2006, p. 79-101.

[6] http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-731/H%C3%A9ritage_am%C3%A9rindien_des_raquettes_%C3%A0_neige_:_de_la_n%C3%A9cessit%C3%A9_%C3%A0_l%27agr%C3%A9ment.html#.U7bZjaggPbA

[7] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p145

[8] Bédard, Éric, Histoire du Québec pour les nuls, First édition, 2012, p51

[9] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p148

[10] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p153

[11] « Pierre Le Moyne d’Iberville (1706-2006) : trois siècles à hue et à dia », Cahiers des Dix, Québec, no 60, 2006, p. 79-101.

[12] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p152.

[13] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p155

© Bastien Guérard, 2020

La Grande Paix de Montréal réunit les alliés traditionnels des Français et les grands sachems de 39 nations provenant d’aussi loin que les Grands Lacs, les rives du Mississippi et de l’Illinois. Quatre des Cinq Nations iroquoises seront présentes, seuls les Mohawks brillent de par leur absence. Depuis les années 1690, la confédération iroquoise est en déclin, les maladies, la guerre affligent les Nations. En plus plusieurs individus font défection en adoptant la foi chrétienne pour venir s’installer en Nouvelle-France chez les missionnaires catholiques.[1] Cette paix avec les nations autochtones favorise l’expansion de l’influence française partout en Amérique du Nord. « La Grande Paix permet aux colons français de s’enraciner dans la vallée du Saint-Laurent et de prospérer en paix durant un demi-siècle, le temps de donner naissance au peuple canadien-français. »[2] Cet accord s’imbrique dans le processus initié par la Grande Alliance de 1603 entre les Français et les nations autochtones de la vallée du Saint-Laurent pour s’étendre à un plus vaste territoire en Amérique du Nord. La Grande Paix de 1701 entérine la permission accordée au Français de partager le territoire autochtone, comme la journaliste Léolane Kemner l’évoque : « ce grand traité nous raconte surtout qu’après 98 ans de présence, et malgré les maladresses, les quiproquos et les ratés propres aux rencontres et à l’apprivoisement, nos ancêtres étaient toujours considérés comme dignes de la confiance des peuples des Premières Nations. »[3] La paix des colons francophones avec les Amérindiens ne signifie pas la paix avec les Anglais.

Signatures de la Grande Paix de 1701

En 1702, la Guerre de Succession d’Espagne a des répercussions sur les colonies d’Amérique du Nord. En 1711, les Anglais bien décidés à prendre Québec montent une expédition qui part de Boston et qui est menée par l’amiral Walker, avec 75 navires équipés de 900 canons et 12 000 hommes de troupe. La Nouvelle-France n’a que 5 000 soldats sur son territoire pour affronter cette armée. Toutefois, l’élan de conquête de l’expédition de Walker se brise sur l’Île aux Œufs pendant une tempête balayant la Côte-Nord. Plusieurs navires s’échouent sur cette île près de Port-Cartier. Plus de mille morts, dont 35 femmes et enfants que les officiers avaient amenés avec eux, persuadés de passer l’hiver à Québec.[4] Face à la catastrophe, le reste de l’armada anglaise retourne à Boston. Une catastrophe maritime qui ne sera surpassée que par le naufrage du Titanic au large de Terre-Neuve en 1912, puis par celui de l’Empress of Ireland en 1914, également sur le fleuve Saint-Laurent. Cela illustre combien la navigation est périlleuse pour entrer dans le Saint-Laurent. Paradoxalement, cette navigation périlleuse qui est un frein au développement économique de la colonie sauve la Nouvelle-France.

Les difficultés de navigation jumelées à la guerre entre la France et l’Angleterre entravent le commerce avec l’Europe. Plusieurs denrées alimentaires se font rares dont le sucre. Les premières traces de production de sucre à partir de l’eau d’érable remontent au début de la colonie, mais face au blocus anglais les gens s’organisent pour ne pas manquer de sucre. Cette industrie prend son véritable essor grâce à l’initiative d’une femme, Agatha de Repentigny, qui demanda à ses amis amérindiens de lui enseigner la récolte et la production de sucre d’érable pour qu’une véritable production commence en Nouvelle-France. Avec ses voisins et des Amérindiens, on se préparait tout l’hiver pour entailler un grand nombre d’érables au printemps. L’opération est un succès, si bien que quelques années plus tard, elle « rapportait au roi de France qu’on produisait annuellement, dans la colonie de Montréalaises, 30 000 livres de sucré d’érable. »[5] Une note certainement accompagnée des bonbons à l’érable de sa création dont Louis XIV se délectait. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans les recherches sur les inventaires de l’époque, nous retrouvons des réserves de sucre de canne seulement chez certains marchands, des officiers des troupes de la marine ou les religieuses hospitalières. Les gens du peuple utilisent le sucre du pays.[6]

La technologie pour l’exploitation de l’eau d’érable se raffine de plus en plus, tout comme l’encadrement de l’activité par les autorités. Traditionnellement, les autochtones font les entailles dans l’érable à sucre à l’aide d’une hache. Cette technique blessant les arbres pouvait même entrainer leur mort. « Vers 1672, les sucriers du Cap-Breton ne font plus l’opération sans un foiret ou ville-brequin. »[7] Par la suite, une plume ou une goutterelle, petit tuyau de bois, était introduite dans la fente pour diriger la sève vers le contenant au pied de l’arbre. Dès 1716, nous retrouvons des ordonnances interdisant l’entaille d’érable sur les terres seigneuriales non concédées. « Quinze ans plus tard, la seigneuresse de Kamouraska demande à l’intendant Hocquart de faire cesser l’entaillage à la hache sur ses terres, sous peine de 20 livres d’amende qui seront remises à l’église locale. »[8] L’usage de méthodes moins intrusives pour l’érable fut rapidement développé par les colons souhaitant préserver cette ressource sur leur terre. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que les sucriers adoptent des chalumeaux ronds en bois franc. Le chalumeau d’acier, avec crochet pour suspendre une chaudière, devient en usage dans les années 1930.

Ces ordonnances révèlent que très tôt dans la colonie, une prise de conscience afin de préserver cette nature nourricière revêt de l’importance. Cette tradition d’exploitation de l’eau d’érable nous rend conscients de notre profonde relation avec la nature. L’usage d’érables matures pour en extraire l’eau d’érable nous pousse à préserver cette nature dans une vision à long terme. De plus, dans ce bois au fond de la terre, l’érablière permet de renouer avec notre nature profonde, de renouer avec l’esprit de liberté des coureurs des bois. Déjà à ses débuts la cabane à sucre est propice aux rencontres amoureuses pouvant susciter la controverse. En août 1707 se retrouve devant le tribunal de Trois-Rivières une plainte pour une histoire de séduction s’étant déroulée à la cabane à sucre. « Il semble que la plaignante ne pardonne pas à l’accusé de lui préférer une jeune fille de son patelin. » [9]

L’Église catholique aura à l’œil ce lieu propice à la perversion des mœurs. De plus, la saison des sucres coïncide avec le carême, période de jeûne et d’abstinence précédant Pâques que tous doivent respecter. « Cette exigence n’a jamais réussi à priver le peuple québécois de ce moment de réjouissance privilégié à la fin d’un long hiver et symbolisant la venue du printemps. »[10] L’Église ne pouvant soustraire les Canadiens d’origine à cette pratique amérindienne de célébration du printemps, elle n’aura d’autres choix que de l’intégrer dans sa liturgie. Les curés viendront bénir les cabanes à sucre pour assurer une bonne récolte.

Le temps des sucres demeure toujours un moment permettant d’embrasser l’amour pour cette nature nourricière, source de vie. La Grande Paix avec les nations autochtones, ainsi que la guerre avec les Anglais, ont fourni aux Canadiens d’origine l’occasion d’instaurer solidement la tradition du temps des sucres. Pour de nombreux Canadiens d’origine, la cabane à sucre devient un lieu pour avoir la Sainte Paix, un lieu inamovible, hors des circuits de production industrielle. Le sirop d’érable est un produit du terroir dont la production ne peut être déplacée, contrairement aux arbres à caoutchouc du Brésil qui sont maintenant exploités dans d’autres régions tropicales. L’érable à sucre est spécifique à l’écosystème froid du nord-est de l’Amérique. Cette particularité régionale caractérise les Canadiens d’origine et l’érable à sucre catalyse la distinction culturelle des francophones d’Amérique.

Québec Pur Sirop a besoin de votre soutien.

Vos contributions volontaires seront très appréciées.

Cliquer ici pour soutenir le projet →

[1] Bédard, Éric, Histoire du Québec pour les nuls, First édition, 2012, p55

[2] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p67

[3] https://www.journaldemontreal.com/2020/11/23/pour-en-finir-avec-linconfort?fbclid=IwAR28qKQ2s3rlffB3Iu3bOe0YcM-xVBOsmpOsKwvdOFqegaFjLzoE3ZvTLCk en ligne 24 novembre 2020

[4] Bernadet, Henry, Le naufrage de l’île aux œufs, Catbird Productions, Documentaire, 45 min, 2019

[5] L.Côté, L.Tardivel, D.Vaugeois, L’indien généreux, ce que le monde doit aux Amériques, Boréal, 1992 p. 124

[6] Dupont, Jean-Claude, Le temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p42

[7] Séguin, R.-L. (1967). Petite et grande histoire de la cabane à sucre. Vie des arts, (45), 40–45. https://www.erudit.org/fr/revues/va/1967-n45-va1201526/58346ac.pdf en ligne 16 octobre 2020

[8] Dupont, Jean-Claude, Les temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p67

[9] Dupont, Jean-Claude, Le temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p187

[10] http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-493/Temps_des_sucres_au_Québec.html#.Xn33ri0lCYM en ligne 16 octobre 2020

© Bastien Guérard, 2020

La religion catholique s’ingère dans toutes les sphères de la société. Au XIXe siècle la bénédiction des érables avait lieu, une tradition qui perdura jusque dans les années 1930. « Le curé, suivi de ses paroissiens, se rendent dans une sucrerie et bénissait les érables en les aspergeant d’eau bénite. »[1] Cette cérémonie de bénédiction de l’érable n’est pas nouvelle en Amérique. Les autochtones Sénèques aux États-Unis avaient pour coutume de se réunir au pied du plus gros érable, le printemps venu, pour une cérémonie avec chant et prière pour remercier le Créateur de la présence de l’érable : « L’érable sacré qui allait amorcer l’année en donnant la sève aux Indiens était signe du respect d’une convention faite entre les Indiens et le Créateur de l’Univers. »[2] La religion sert à canaliser le besoin de spiritualité des humains. Les cérémonies servent de ciment social autour de croyances que tous partagent.

La spiritualité autochtone axée sur le respect des autres et de la nature n’a pas besoin de signes extérieurs ou de monuments pour se justifier : la nature parle d’elle-même. Les religions des Vieux Continents soutiennent une structure sociale pyramidale à partir du Roi et de l’Église. Dans ce contexte, la construction de monuments grandioses est nécessaire pour justifier une organisation sociale hiérarchisée. Dans une telle structure de droit divin, l’Église donne au Roi l’autorité pour distribuer les terres. Par extension le droit de propriété s’applique à ceux partageant cette croyance qu’ils soient de religion chrétienne, musulmane, juive ou bouddhiste. Une idéologie confère au représentant suprême de la hiérarchie le pouvoir d’imposer sa volonté aux personnes habitant un territoire soumis à la même idéologie.

Un phénomène présent dans toutes les sociétés où les croyances religieuses servent au maintien de l’élite dirigeante. La peur du péché, qui vous condamne aux enfers pour l’éternité, est très puissante pour faire respecter les principes basés sur l’autorité divine. Des principes sociaux comme le droit de propriété sont tellement intégrés dans nos mœurs depuis des siècles qu’ils sont des dogmes indiscutables pour la plupart des gens sur la planète. À la base, ce droit de propriété a certainement servi à distinguer les récoltes des uns par rapport à celles des autres possédant moins de talent agricole. Ce droit de jouir des fruits de son labeur, qui est à la base du développement humain, a dévié de ses fonctions primaires pour devenir un instrument de contrôle social dans la plupart des sociétés des vieux continents.

Dans les vieux continents, la dynamique de protection du territoire a conduit à la construction de fortifications et à la constitution de bandes armées. Cette dynamique a stimulé le développement de nouvelles technologies plus sophistiquées. Le pouvoir acquis par la maîtrise de nouvelles technologies a permis le contrôle de plus vastes territoires. Le contrôle du droit d’exploitation sur de nouveaux territoires favorise l’accumulation de richesse. Cette concentration de la richesse permet le développement de technologies pour la protection des acquis. Au cours des années, un modèle d’exploitation d’un territoire prend de l’expansion jusqu’à l’épuisement des ressources soutenant ce modèle impérialiste. À travers les époques, des empires toujours plus grands se succédèrent ainsi les uns les autres en se déplaçant à travers les vieux continents. Dans ce système philosophique, cette idéologie de droit divin sur la nature qui nous entoure, un cercle vicieux s’installe pour conserver le pouvoir en fonction d’un modèle spécifique, conduisant à l’exploitation inappropriée de l’environnement humain ou naturel. À la marge des empires en effondrement, d’autres émergent avec les technologies plus adaptées au nouvel environnement. Ce modèle expansionniste, basé sur l’accumulation de richesse, a pris racine en Amérique du Nord avec le commerce et la colonisation.

La philosophie plus humanisme des sociétés amérindiennes applique la bienveillance auprès de leurs semblables : la personne possédant de bons talents agricoles partage ses surplus. Ce partage lui permet d’obtenir la reconnaissance pour son labeur par le respect qui lui est démontré en retour de ses dons. Cette convention sociale autochtone est ancrée dans la spiritualité profonde des individus vivant en équilibre dans la nature. La propriété existe, comme les routes de commerces, mais la finalité des activités humaines demeure la bienveillance envers les autres membres de la communauté. Le système amérindien de redistribution de la richesse procure autorité et prestige au plus performant sans pour autant asservir les autres.

Le respect du droit de propriété repose sur des conventions sociales respectées par l’ensemble des membres de la société. La conception profonde du droit de propriété repose sur le principe qui stimule chaque humain à bénéficier du fruit de son labeur. Dans la philosophie autochtone basée sur le principe du don, le droit de librement partager le superflu permet l’atteinte d’un équilibre social favorisant l’épanouissement de tout un chacun dans le respect de ses capacités. Par ce type de reconnaissance sociale, la valeur des gens repose sur la capacité à redonner plus à l’environnement communautaire qui le supporte. Cette approche favorise l’enrichissement social mutuel et une nature plus pérenne. Un cercle vicieux de renforcement positif guide les Amérindiens dans leur relation à l’environnement. Chez les autochtones, le pouvoir se gagne en démontrant sa valeur pour la société et non pas en démontrant sa richesse accumulée au détriment de la société. La population plus nombreuse de l’Amérique du Nord par rapport à l’Europe avant sa colonisation tend à confirmer le succès de cette approche bienveillante.

Dans les vieux continents, le concept de propriété repose sur l’accumulation de richesses par l’élite. Pour faire accepter le déséquilibre social déshumanisant qui en résulte, l’élite doit être soutenue par un pouvoir coercitif. L’Église, à travers sa religion, sert au respect des normes sociales établies. En promettant le paradis aux gens qui se conforme aux règles, la religion a toujours été complice du pouvoir des élites. La peur de l’enfer ou le bannissement du paradis maintient les gens dans un cadre social contrôlé par une hiérarchie politico-religieuse. Cette conception du monde se transmet d’une génération à l’autre à travers les institutions sociales répressives, pour entrer dans le folklore et les légendes du pays.

La légende du Transporteur de borne reflète bien ce processus d’intégration sociale de certains dogmes. L’histoire raconte qu’un bouilleur de nuit, seul dans sa cabane à sucre, entendit vers 2 heures du matin une voix dans les bois criant : « Où vais-je la mettre ? Où vais-je la mettre ? ». Depuis des années les sucriers de la région parlaient de cette voix que les bouilleurs entendaient dans la nuit. Ils avaient beau chercher d’où venait cette voix, l’écho de la voix se déplaçait toujours. Comme notre homme avait pris un petit coup pour se donner du courage, il prit encore deux trois bonnes gorgées de son flacon, puis, il se leva, « se bomba le torse, puis se mit les mains en porte-voix sur la bouche, et dès qu’il entendit : « Où je vais la mettre ? », il s’écria : « Mets-la où tu l’as pris, maudit ! » Aussitôt, il entendit venir un homme vers lui, qui s’approcha et lui tendit la main. Il reconnut le défunt Charles, mort depuis une vingtaine d’années, qui lui dit : « Merci, monsieur Bélanger, vous venez de m’ouvrir les portes du ciel. Depuis que je suis mort, j’attends toujours à la porte du paradis pour entrer, mais saint Pierre m’a donné comme punition de me promener dans les sucreries, la nuit, avec une borne dans mes bras, en espérant qu’un sucrier réponde à mes cris. De mon vivant, pour agrandir ma sucrerie, j’avais déplacé une borne entre ma sucrerie et celle du voisin. Comme je suis mort sans le remettre où je l’avais prise, saint Pierre a dit : « Tant qu’un sucrier ne te répondra pas d’aller la mettre où tu l’as prise, tu ne rentreras pas au ciel. » Merci, tu viens de me faire pardonner mon péché. »[3]

Une façon pittoresque, avec une pointe d’humour québécois, nous rappelant le respect du droit de propriété par la menace d’un châtiment religieux. Aujourd’hui, la société de droit repose sur des législations de plus en plus complexes que seuls les juristes peuvent décoder. La propriété et l’exploitation du territoire se codifient à travers des normes juridiques mises en place par les institutions dominantes suite aux conseils d’avocat. Des lois écrites par l’élite, favorables à celle-ci, permettant d’engager une armée d’avocats pour en trouver les failles. Des lois écrites au détriment des masses populaires dans l’incapacité de se payer un bon avocat pour en connaître les subtilités.

Dans la conception européenne de la civilisation, si un territoire ne comporte pas de monuments, de bâtiments en pierre, il s’agit d’une terre sauvage sans propriétaire. Évidemment, les Sauvages en sont les habitants que l’on ignore. Dans le droit français de l’époque, la désignation d’un territoire sauvage, habité par des sauvages, « permettait de réduire les païens à l’esclavage et de saisir leurs biens. »[4] Dans le cadre de la Grande Alliance, ce concept ne fut pas appliqué. Le modèle économique de la traite de la fourrure ne s’y prêtait pas. Notons que l’accord des communautés autochtones pour l’établissement de postes de traite par les Français ne signifie pas la concession de l’arrière-pays, comme le souligne Pontiac lors de négociations avec les Anglais après la Conquête.[5]

À l’époque, le droit anglais et hollandais est beaucoup plus avancé en matière de droit humain : on doit acheter les terres aux autochtones avant de s’établir. Toutefois, au début de la colonisation, dans ce flou juridique où les Amérindiens n’avaient pas pleinement conscience de la signification des ententes signées, ils se firent déposséder de leurs terres à travers des traités dont ils ne comprenaient pas la portée. La location de Hong Kong à l’Empire britannique par la Chine illustre que d’autres types d’ententes sont possibles pour des gens mieux avisés. Mais dans le contexte de la découverte de l’Amérique le choc des civilisations était plus grand. Pour des autochtones vivant sous le principe de la bienveillance, la situation de l’époque se prête moins à ce type d’entente. Dans tous les cas, la complicité entre le pouvoir spirituel et le pouvoir institutionnel se renforce mutuellement pour déposséder les autochtones de leurs terres. En Nouvelle-France, les Jésuites prirent possession de terres dans la région de Québec et de Trois-Rivières, tandis que les Sulpiciens s’approprièrent des terres sur l’île de Montréal et dans la région d’Oka.[6] La revente des terres autochtones aux habitants d’origine européenne fit la richesse de ces ordres religieux.

Cette conception de la propriété permet aux têtes couronnées d’Europe de s’échanger des territoires sur le vieux continent en fonction des guerres, des alliances et des lignages familiaux. Les États européens appliqueront le même principe à l’ensemble du monde à travers les guerres coloniales. La Guerre de succession d’Espagne aura des répercussions immenses en Amérique. Elle commence en 1702, suite au décès du roi Charles II, mort sans descendance directe. En remontant l’arbre généalogique, les deux grandes familles régnantes en Europe peuvent prétendre au trône d’Espagne, soit les Habsbourg d’Autriche et les Bourbon de France. L’union de la France et l’Espagne aurait changé l’équilibre des forces politiques en Europe et dans les colonies à travers le monde. À la fin de cette guerre dévastatrice pour Louis XIV, la France concède la Baie d’Hudson, la partie française de Terre-Neuve, l’Acadie et concède la souveraineté sur les cinq nations iroquoises à l’Angleterre par le Traité d’Utrecht de 1713.[7] Bien que ce traité échange les terres des peuples autochtones et que l’on discute de leur souveraineté, aucun Amérindien n’est présent à cette rencontre.

L’Amérique du Nord suite au Traité d’Utrecht de 1713

Le traité de paix est le résultat de négociations répondant aux intérêts économiques des empires commerciaux belligérants. La concession de terres en Amérique par la France au Anglais fait office de réparation pour couvrir les frais de la guerre. Le traité ménage les pêcheries de la France en garantissant des droits de pêche sur la côte nord de l’île de Terre-Neuve après avoir concédé la partie sud de Terre-Neuve et sa capitale Plaisance. La pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve est une industrie importante pour les Européens. Le carême et d’autres restrictions religieuses sur la viande favorisent la consommation de poisson. À l’époque, plus de 10 000 pêcheurs français et de 5 000 à 6 000 pêcheurs anglais venaient chaque été faire la pêche à la morue. Le changement du territoire français sur la côte de Terre-Neuve démontre bien le peu de considération de l’élite envers la population dans les tractations entre empires commerciaux. Ainsi, les côtes françaises déplacées du sud au nord de Terre-Neuve en 1713 seront déplacées à nouveaux en 1783 vers le nord-ouest de l’île jusqu’en 1904.

La côte française sur l’île de Terre-Neuve

À travers les tractations de territoires entre nations européennes, les Amérindiens en situation de faiblesse subiront les conséquences de traités dont ils ignorent la portée profonde. D’alliance en traité les autochtones cèderont leur territoire dans l’espoir de retrouver une stabilité qui leur échappe depuis l’arrivée des Européens. L’expansion du commerce mondial, suite aux découvertes de nouvelles routes maritimes, réclame toujours plus de territoires pour en exploiter les ressources. Le modèle de bienveillance présent en Amérique du Nord s’efface au profit d’un nouveau modèle européen expansionniste s’appuyant sur la crainte divine pour justifier d’injustifiable comportement envers son environnement. Paradoxalement, cette crainte divine de la fin des temps ou des flammes de l’enfer nous conduit ultimement vers la fin de notre monde et aux réchauffements climatiques, conséquences de notre manque de respect envers l’environnement.

Québec Pur Sirop a besoin de votre soutien.

Vos contributions volontaires seront très appréciées.

Cliquer ici pour soutenir le projet →

[1] Dupont, Jean-Claude, Les temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p142

[2] Dupont, Jean-Claude, Les temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p152

[3] Dupont, Jean-Claude, Les temps des sucres, Les Éditions GID, 2004 p162

[4] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p49

[5] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p126

[6] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p35

[7]Bossé, Paul, Les sceaux d’Utrecht, documentaire, productions Mozus, 2014, 104 min

© Bastien Guérard, 2020

À ses débuts, confinée dans le nord-est de l’Amérique du Nord, la traite de la fourrure prend de l’expansion sur le continent avec l’épuisement des ressources dans les territoires mohawks et hurons. En 1713, le traité d’Utrecht change la carte de l’Amérique du Nord, modifiant à jamais la dynamique coloniale sur le continent. La pression expansionniste constante des colonies anglaises de la Côte-est dans les Appalaches vers le Mississippi et le drainage des fourrures de la région de la Baie d’Hudson par les Anglais poussent les marchands de fourrures français à sécuriser leur marché en prenant de l’expansion vers l’ouest. Dans ce contexte, de La Vérendrye ouvre les routes vers l’Ouest du continent au-delà des Grands Lacs.

Le guide de La Vérendrye se nomme Antoine Ménard de Michillimackinac. Il est le fils d’un interprète français ayant épousé une métisse, Madeleine Couc, fille de Pierre Couc dit La Fleur, également interprète qui lui avait épousé une Algonquine.[1] Antoine Ménard représente bien ce métissage des cultures qui se répand dans tout le territoire nord-américain grâce aux voyageurs du commerce de la fourrure. L’appel de la liberté dans ce monde sans frontière et sans allégeance monarchique attire les jeunes hommes voulant tirer profit de la rencontre entre deux mondes. « Plusieurs coureurs partent dans l’Ouest sans congé et mettent sur pied avec les marchands anglais un impressionnant marché noir de la fourrure. »[2] Certains partent simplement pour la liberté, d’autres pour la fortune et la gloire, comme ce fut le cas pour de La Vérendrye.

En plus de faire fortune dans le commerce de la fourrure, de La Vérendrye à l’intention de trouver un fleuve coulant à l’ouest vers l’océan. Le mur que représentent les Rocheuses est encore inconnu. Sans investir un sou, Versailles autorise l’expédition, suite à l’appui du nouveau gouverneur de Nouvelle-France, Charles de Beauharnois. Pierre de La Vérendrye, né à Trois-Rivières en 1685, finance avec huit associés cette expédition qui va ouvrir l’Ouest de l’Amérique du Nord à la traite de la fourrure, puis aux colons européens. Il part en 1731 avec ses trois fils et une cinquante d’engagés vers le lac Winnipeg.[3] Les cartes tracées lors de ces expéditions permettent d’identifier les sources des trois grands réseaux hydrographiques servant à la traite des fourrures : Saint-Laurent, Baie d’Hudson et Mississippi. [4]

Pour les Amérindiens de la région, l’arrivée de l’expédition de La Vérendrye est bienvenue. L’installation d’un poste de traite leur évitera de faire un long parcours vers la Baie d’Hudson chez les Anglais. Tout comme aujourd’hui, « le service à la porte » est apprécié : « chacune des nations sollicite La Vérendrye pour qu’il leur construise un poste de traite facile d’accès. »[5] Un problème de géopolitique régionale se pose : les Saulteux alliés aux Sioux sont en conflit avec les Assiniboines alliés aux Cris. Chacune des nations vante les richesses et merveilles de leur pays pour attirer l’attention de l’explorateur. « En fait, l’histoire se répète : La Vérendrye, comme Champlain avant lui, est aux prises avec les intérêts politiques et économiques de nations amérindiennes qui, loin de se montrer serviles comme on les a souvent décrites, dictent en vérité la marche des choses. »[6] Diplomate, La Vérendrye promet de répondre à leur désir en échange du maintien de la paix entre eux et de la promesse de ne plus faire commerce avec les Anglais. Huit forts servant de poste de traite seront construits entre 1731 et 1742 dans l’ouest de l’Ontario et au Manitoba.

Explorations de Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye - 1732-1739

La présence de postes de traite signifie pour les autochtones l’accès aux produits des technologies européennes. L’installation d’un fort est prisée, car cela implique la présence d’un forgeron pour la réparation des fusils, et d’autres métiers spécialisés. Mais également la présence d’un officier français représentant de l’Onontio, le gouverneur, symbole de l’Alliance ayant autorité pour arbitrer les conflits en vue de maintenir la cohésion des nations. « La plupart des chefs possédaient un médaillon représentant le roi de France surnommé «le Grand Onontio» ou «la plus grande montagne sur terre». »[7] Le nom Onontio signifie en Huron « grande montagne ». L’usage de ce nom pour désigner le chef de la Nouvelle-France a pour origine le gouverneur Montmagny, premier gouverneur de Nouvelle-France en 1636. Il s’agit de la traduction de son nom latin signifiant «Monte Magnus», c’est-à-dire «Grande Montagne», titre qui fut repris par les gouverneurs subséquents.[8] Le Grand Onontio est donc le titre des rois de France.

En Amérique, contrairement aux autres colonies européennes portugaises, espagnoles, hollandaises ou anglaises, la colonie de Nouvelle-France eut une approche basée sur la collaboration avec les autochtones. Plusieurs facteurs contribuent à l’établissement d’un contact différent avec ces derniers. L’établissement des Français dans le Nord-Est de l’Amérique est, a priori, une démarche commerciale pour l’accès à de la fourrure de qualité. La maximisation des profits des premiers monopoles de commerce ne favorise pas l’établissement de colons, mais nécessite la collaboration des Amérindiens pour aller chercher les fourrures dans la forêt. La géographie du fleuve Saint-Laurent permet l’établissement de postes de traite loin à l’intérieur du continent. Il faut ajouter à cela la politique de conversion des « Sauvages » à partir des postes de traite, politique qui vise l’assimilation de ceux-ci au Royaume catholique de France. Par la suite, la géopolitique commerciale a perpétué le modèle de la Grande Alliance initié par Champlain à travers toute l’Amérique du Nord pour la traite de la fourrure. Tandis que les Anglais s’approprient les terres autochtones pour une colonisation religieuse de masses sur la Côte-Est de l’Amérique du Nord, les Français « comblèrent les autochtones de cadeaux (outils, armes et munitions, aliments, vêtements, ustensiles de cuisine, animaux, etc.), afin de bénéficier de leur collaboration dans la traite des fourrures et, après 1680, pour recevoir leur appui militaire. »[9]

Dans l’Ouest, de La Vérendrye apporte une nouveauté, des chevaux canadiens, une race de cheval développée en Nouvelle-France, dont certains spécimens prendront la clé des champs. Les Mustangs, les chevaux sauvages de l’Ouest, sont des descendants hybrides des chevaux canadiens et des chevaux des conquistadores espagnols arrivés du Sud. [10] Le faible peuplement de la colonie française de la Nouvelle-France favorise les échanges culturels, ainsi que bien autres, avec les nations autochtones rencontrées à travers l’Amérique du Nord, échanges qui laissent des traces insoupçonnées. Si les colons des États-Unis rencontrent des guerriers sioux à cheval lors de leur conquête de l’Ouest, c’est parce que les francophones de l’Amérique étaient passés par là une centaine d’années avant eux.

L’aventure française en Amérique du Nord a permis, entre autres choses, un enrichissement de la langue. Dans la région de la Beauce au Québec, « on appelle encore micouenne la palette à manger de la tire. »[11] Micouenne vient de l’amérindien. Tout en apprenant des Amérindiens l’exploitation de la sève de l’érable, les Français en ont adopté le vocabulaire. L’exploration du continent repose sur ce même processus d’échange. Plusieurs dénominations de lieux par les premiers explorateurs français demeurent inchangées en Amérique du Nord, tandis que d’autres furent altérées. Ainsi, sur la rivière Roche-jaune, le fils de La Vérendrye, Louis-Joseph et son groupe de coureurs des bois seront les premiers européens à voir les fabuleuses Rocheuses, nommées Montagnes Luisantes par ces premiers voyageurs.[12] Plusieurs noms s’effaceront avec le temps, surtout lors de la conquête de l’Ouest par les Anglo-Américains. Toutefois, les souvenirs de ce monde sauvage sont toujours présents sur la rivière Roche-jaune, en faisant partie du premier parc national au monde depuis 1872, sous le nom de Yellowstone National Park.[13]

Les explorateurs ont nommé les lieux en fonction de leur relation avec le milieu découvert. Les Français et les Canadiens d’origine ont ouvert l’intérieur du continent nord-américain en établissant de route de commerce avec leurs guides autochtones. L’Amérique du Nord doit plusieurs noms de lieux à nos coureurs des bois. Les francophones en interaction avec les indigènes de l’endroit vont souvent reprendre les noms des lieux autochtones pour leur donner une consonance francophone. Simplement en regardant le nom des États américains nous pouvons constater les approches coloniales différentes de l’époque. Les 13 États de la Côte-Est Atlantique représentant les 13 colonies britanniques portent presque tous des noms d’origine européenne : Virginia, New York, New Hampshire, New Jersey, Rhodes Island…etc. Les États plus à l’intérieur des terres, dont le territoire fut nommé par les colonisateurs francophones, ont des consonances d’origine amérindienne : Ohio, Missouri, Dakota, Mississippi, Tennessee...etc. Bien que les Français reprennent beaucoup de la toponymie d’origine, ils glissent également des noms d’origine européenne, comme Saint-Louis au Missouri en l’honneur du roi de France. Parfois des noms à consonance européenne font référence à des éléments culturels autochtones. En 1678, explorant la région entre les Grands Lacs et le Mississippi, le père Louis Hennepin nomme une rivière Sainte-Croix en raison de l'emplacement d'un lieu d'enterrement amérindien bien que ceux-ci ne marquent pas les sépultures de croix.[14]

Nous avons perdu le sens réel de ces noms dans leur langue d’origine ou tout simplement l’origine du nom. Pourtant l’étymologie de ces noms communs à notre vocabulaire nous rappelle la richesse représentative des mots : « Hochelaga vient de « Ohserake » chaussée de castor ; Ontario de « Onontario » beau lac ; Érié de « Eri » cerisier ; Niagara de « Jaonniakare » pointe ou portage bruyant ; Ohio de « Ohioonhua » maîtresse ou principale rivière ; Kentucky de « Keintake » dans les prairies. »[15] En plus des noms de lieux, les Amérindiens nous laissent également un grand nombre de mots : « selon la compilation de Louis Tardivel, les langues amérindiennes auraient donné quelque 200 mots au français moderne. »[16] Citons-en quelques-uns ayant des dérivés similaires dans plusieurs langues européennes : chocolat, tabac, canot, cigare, maïs, tomate, patate.

Cette relation d’échange linguistique des explorateurs francophones a laissé environ 10 000 toponymes d’origine québécoise aux États-Unis selon l’historien Denis Vaugeois.[17] Nous avons nommé la grande majorité des États américains. Découvert par l’explorateur Robert Cavalier de LaSalle, le fleuve Mississippi tire son nom d’une déformation de son nom algonquien, Mitchi Sipi.[18] Des noms de lieux français ont été anglicisés, comme Petite Roche devenue Little Rock en Arkansas.

L’Amérique du Nord doit plusieurs noms de lieux à des coureurs des bois, perpétuant l’esprit de l’Ordre de Bon Temps. Rappelons qu’au Québec les noms un peu amusants, comme Labonté, Lafleur, Latulippe, Lespérance, Desjardins proviennent des surnoms que se donnaient les soldats français dans l’armée. Surnoms qu’ils abandonnent normalement à leur retour chez eux. Comme plusieurs hommes du régiment de Carignan sont demeurés en Nouvelle-France après leur service, plusieurs ont conservé le nom sous lequel ils étaient connus dans l’armée ou encore les deux sont demeurés : Un Rousseau devenu Labonté ou un Richard devenu Lafleur laissaient leurs deux noms de famille parmi les Canadiens d’origine. Pour plusieurs hommes devenus coureurs des bois, cette idée de se renommer dans ce Nouveau Monde dans un esprit de légèreté et d’amusement s’étendit à la nomination des lieux et des familles métisses.

« On la retrouve encore dans le nord du futur Alberta, elle est vivante la mémoire des Bourque, des Duchesneau, des Dumont et des Roy, ceux-là qui se mariaient en 1900 avec les Laboucane, Ladéroute, Ladébauche, Lafournaise, Labouteille, Lafierté, Lafantaisie et autres Métis notoires. Le Nouveau Monde appelle de nouveaux noms, surnoms dérisoires et amusants qui manifestent le bel élan de l’épopée ! » [19]

Nos coureurs des bois explorateurs, en tentant de donner une sonorité francophone aux noms indigènes, déformèrent les mots. Puis à leur tour les Anglais sont arrivés et n’ont rien compris au français, encore ! Ainsi, ils déformèrent les noms pour les adapter à la langue de Shakespeare. Les noms de fort Laramie, la rivière Laramie, le mont Laramie dans le Wyoming proviennent tous de Jacques La Ramée, un membre d’un groupe de trappeurs qui fut tué par des Amérindiens vers 1815. Le comptoir de commerce fondé par ce groupe de Canadiens d’origine devint un poste de l’armée américaine et fut un important lieu de ravitaillement pour les colons se dirigeant vers l’Oregon ou pour les Mormons se dirigeant vers l’Utah. Les coureurs des bois n’étaient pas tous des enfants de chœur. Ils s’adonnent souvent à la contrebande, mais ils ont laissé également des noms savoureux dans le paysage américain : « Jean-Baptiste Chalifoux, dit Juan Batista Chalifou, le petit gars de Limoilou, devenu un des plus grands bandits de la Californie et du Utah, celui-là dont la cachette se trouvait à Cache La Poudre au Colorado. »[20] Aujourd’hui encore, nous pouvons retrouver la rivière Cache La Poudre au nord de Denver au Colorado.

Le passage des Canadiens d’origine marque, en premier, l’ensemble de l’Amérique du Nord par la dénomination de lieux. Bien que l’Alaska fût acheté à la Russie en 1867, le nom de sa capitale, Juneau, est bien québécois. Le français est la langue des découvreurs de l’Amérique qui firent le lien avec les peuples autochtones :« Et cette langue des grands espaces passa à Détroit, à Chicago, à Saint-Louis, à Kansas City, à Saint-Paul au Minnesota, à la Butte des Morts au Wisconsin, à la Baie Verte, elle passa au lac à la Pluie et au lac des Bois, à Pembina, à la rivière Rouge, à la rivière Qu’appelle, à la Saskatchewan jusqu’à Le Pas, jusqu’à Saint-Albert, au lac Froid, à Fort-des-Prairies et au lac La Biche. »[21] Des termes de l’époque de la traite de la fourrure sont même demeurés dans le vocabulaire aux États-Unis, comme Rendez-Vous, ce lieu de rencontre annuelle pour la traite de la fourrure. Parmi les 50 États du pays, 9 ont pour capitale une ville au nom d’origine francophone : Bâton Rouge, Boise, Des Moines, Juneau, Montgomery, Montpellier, Pierre, Richmond et Saint-Paul. Les Canadiens d’origine continuent, malgré tout, à marquer l’histoire de l’Amérique du Nord.

Québec Pur Sirop a besoin de votre soutien.

Vos contributions volontaires seront très appréciées.

Cliquer ici pour soutenir le projet →

[1] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p107

[2] Montour, Pierre, Ô Canada ! Au voleur ! Les métis du Québec, Les intouchables, 2003 p108

[3] https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/pierre-gaultier-de-varennes-et-de-la-verendrye-1732-1739/

[4] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p191

[5] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p172

[6] Bouchard, Serge et Lévesque, Marie-Christine, Ils ont couru l’Amérique, Lux, 2014 p172

[7] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 21 septembre 2020

[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Jacques_Huault_de_Montmagny en ligne 21 septembre 2020

[9] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm#3.3_Des_alliés_incontournables_ en ligne 14 septembre 2020